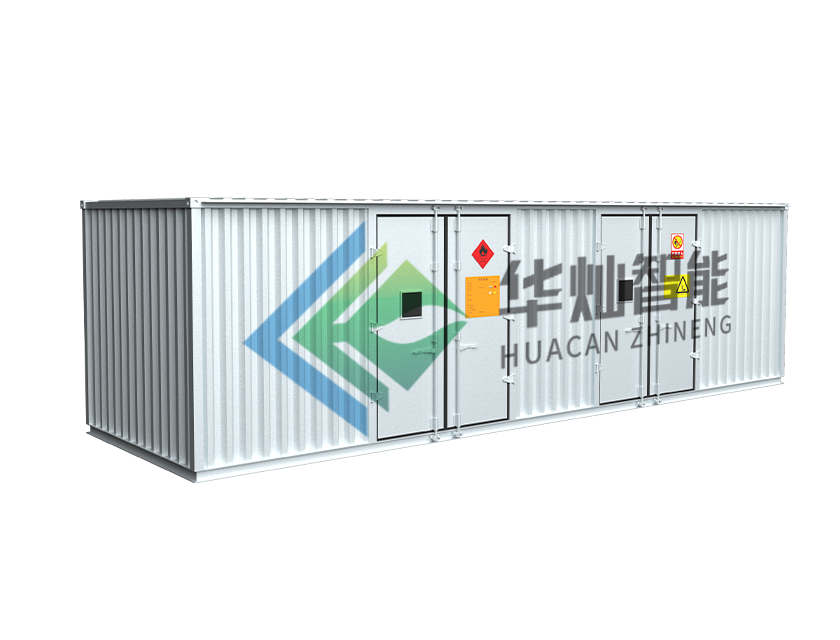

山东华灿智能装备有限公司

为您的工业生产保驾护航

400-0125-097

187-5316-3957

山东华灿智能装备有限公司

为您的工业生产保驾护航

400-0125-097

187-5316-3957

“危废间” 即危险废物暂存间,其 “生成指标” 通常指在规划、建设、运营过程中需满足的核心技术参数、合规要求和管理标准,目的是确保危险废物暂存过程安全、环保、可控。以下从合规性、建设规范、管理要求、安全应急四大维度详细说明关键指标:

上一篇:

甘肃危废暂存库建设要求

下一篇: 危废间需要安装哪些通风系统?

危废暂存间招标时,如何确保投标的报价合理并有优势?

危废暂存间招标时,如何确保投标的报价合理并有优势?

在危废暂存间招标过程中,确保投标报价既合理又具有竞争优势是一项复杂的任务。以下是一些建议和策略,可以帮助投标方在保证报价合理性的同时提高中标机会:1. 深入了解...

2024-11-15 10:35:13 危险化学品防爆仓库批发价格,华灿智能装备超低价

危险化学品防爆仓库批发价格,华灿智能装备超低价

危险化学品防爆仓库批发价格,华灿智能装备超低价 根据现代市场和用户要求可以提供具体的危险化学品防爆仓库的批发价格。此外,我们一起了解华灿智能...

2024-06-13 16:32:12 危废库转移一定要每年一次吗?

危废库转移一定要每年一次吗?

危废库转移一定要每年一次吗? 答:根据这么多年经验可以这样回答给你。是不行的,因为危废库转移并不一定要每年进行一次。危险废物转移是指将产生...

2024-06-13 15:34:02 危废暂存间设置要求:从国家标准到实际操作

危废暂存间设置要求:从国家标准到实际操作

危废暂存间是专门用于临时存储和管理危险废物的场所,其设置要求既要符合国家标准,也要考虑到实际操作中的安全、环保和效率。以下是危废暂存间从国家标准到实际操作的设置...

2024-07-18 17:23:29